Rien ne ressemble moins à l’Athènes du V° siècle que le Paris du XX°siècle et rien ne ressemble moins au Parthénon que Notre-Dame. Ce n’est d’ailleurs pas tellement, comme on pourrait le penser, une question d’architecture. La grande différence entre le premier et la seconde, c’est que les cryptes de Notre-dame n’abritent pas les réserves d’or de la Banque de France alors que le Parthénon contenait le trésor d’Athéna, autrement dit l’argent de l’Etat. Dieux et hommes, à cette époque, faisaient caisse et cause communes contre l’adversité. A propos de chaque domaine de la vie politique, économique, religieuse, culturelle, on pourrait multiplier les exemples. Rien ne ressemble moins, finalement, à une démocratie qu’une autre démocratie, surtout quand vingt-cinq siècles les séparent. Leur seul point commun, c’est leurs défauts, leurs vices fondamentaux contre lesquels s’est exercée la verve d’Aristophane et, de nos jours, celle des auteurs satiriques, du chansonnier à l’auteur comique. Là, même si les régimes en cause sont assez différents, il y a un terrain d’entente à travers les frontières et les âges : la démocratie, à Athènes ou à Paris, c’est ce qu’on peut critiquer sans risquer (en principe) « l’atteinte au moral de l’armée » ou l’outrage à magistrat ». Je dis en principe car, à Athènes comme à Paris — et surtout à Paris — il y eut et il y a des exceptions pour confirmer la règle.

Entre l’est et l’ouest

Amusons-nous, un instant, au jeu (discutable) des correspondances historiques. Quand Aristophane écrit La Paix, Athènes est menacée sur deux fronts : à l’est par la « pression » d’un grand Etat totalitaire et impérialiste qui, pour les Grecs, se confond avec l’Asie (je veux dire l’Empire perse dont les armées innombrables ont, deux fois de suite, envahi la Grèce) et à l’ouest par la pression plus inquiétante d’un ancien allié devenu insolent, exigeant, belliciste (je veux parler de Sparte). Ajoutons qu’en même temps, Athènes a des difficultés avec les cités « alliées » sur lesquelles elle règne (nous dirions aujourd’hui ses colonies). Ces cités du Nord et ces îles de l’Egée réclament leur indépendance ou leur autonomie et, à l’occasion, se révoltent. Prise entre un Est toujours inquiétant et un Ouest revanchard, en proie à une « décolonisation » difficile, qu’elle fait d’ailleurs tout pour empêcher, Athènes est contrainte de faire sans cesse la guerre. Mais cette politique de défense et d’improvisations continuelles n’en est pas une. Quand Aristophane écrit ses principales comédies, Périclès est mort depuis quelques années, Athènes se cherche un homme ou des hommes d’Etat, une voie, une politique. Quant au peuple, enjeu et jouet de tous les démagogues, tantôt il est pris de fureurs bellicistes (au point de vouloir faire massacrer tous les habitants mâles de l’île de Mytilène qui s’est révoltée contre Athènes) tantôt il réclame avec autant d’impatience la paix immédiate.

Dans cette Athènes versatile et passionnée, Aristophane est sans doute le seul citoyen à n’avoir jamais changé d’avis. A trente ans d’écart , des Babyloniens (écrit à vingt ans en 426) à L’assemblée des femmes (écrit à cinquante ans en 392) il ne cesse de prôner la paix, selon des formes et des formules évidemment différentes.

Verve, bouffonnerie, burlesque, humour, calembours, fantaisie, fantastique, poésie, féerie, il y a de tout dans les comédies d’Aristophane. Mais ce tout, et cet enchantement des êtres, des situations, des jeux de mots, ne doivent pas faire oublier, chez lui, cette constance dans la critique de la guerre (ou si l’on veut du bellicisme), de la démagogie, de la malhonnêteté, de la bêtise. Pour Aristophane, le grand dieu de son temps, celui que le peuple adore sans le savoir, ce n’est ni Zeus ni Dionysos, c’est la Bêtise et son œuvre est un combat continuel contre toutes les formes de Bêtise. Ce combat, jusqu’à La Paix, a pris des formes plus virulentes que dans les dernières œuvres où la fantaisie et l’absurde prédominent.

Virulentes ? Voyons Les Babyloniens (dont on ne possède que le sujet car la pièce est perdue). Aristophane y dénonce les exactions exercées par Athènes contre les cités « alliées » révoltées. Les alliés d’Athènes sont représentés comme des esclaves babyloniens couverts de chaînes et marqués au fer rouge et les fonctionnaires athéniens comme des rapaces capables des pires sévices pour récupérer les impôts de ces alliés. Au point qu’après la représentation, Aristophane fut accusé de « diffamation contre la république » et « d’outrage à magistrat » et traîné devant un tribunal. Il y fut d’ailleurs acquitté ce qui montre que les magistrats grecs étaient en avance sur ceux de notre temps. Alors, il revient à la charge, l’année suivante, avec Les Acharniens. Devant un public populaire particulièrement « monté » en faveur de la guerre contre Sparte, il ose plaider la cause de la paix, ridiculiser l’armée — ou plutôt ses cadres — en la personne de Lamachos, général vantard et grotesque, et faire triompher la cause d’un simple paysan d’Afrique, Dicéopolis, décidé à faire la paix pour son compte. De nos jours, en tenant compte des similitudes historiques, une telle représentation serait impensable. Comme l’écrit G. Murray, « Il eut été impossible, en tout pays d’Europe, pendant la dernière guerre, à un écrivain, si brillant fut-il, de prononcer un discours favorable à l’ennemi devant un auditoire populaire moyen. Il aurait pu écrire un pamphlet ou s’adresser à une assistance restreinte de gens acquis à son opinion. Mais il n’aurait jamais pu se permettre une apologie de l’ennemi ou une attaque contre la politique nationale au cours d’une représentation sur un théâtre national… ». C’est là un des points où Athènes a atteint incontestablement un plus haut degré de tolérance que n’importe quelle autre société connue. Car Aristophane, après Les Acharniens, ne fut pas traîné en justice mais couronné par le premier prix du festival !

Pain, paix et poésie

Lorsqu’on a la chance d’être né en Attique, de vivre dans une démocratie, d’aimer les femmes, le vin, la paix, la justice, de détester la guerre, la démagogie, la bêtise et la vilainie, et lorsqu’on a assez de talent pour pouvoir le dire, bref, lorsqu’on s’appelle Aristophane, on arrive vite, vers l’âge de vingt-cinq ans, et pour peu qu’on ait l’œil ouvert sur les gens et les choses, aux conclusions suivantes :

il n’y a rien à attendre des hommes en place ni des dieux. Les hommes en place n’ont qu’un seul but : garder leur place en dupant le peuple. Ce sont des démagogues ou des sophistes. Pire, ce sont des généraux ou des marchands d’armes : inutile de compter sur eux pour obtenir la paix puisqu’ils vivent de la guerre.

quant aux dieux, ils sont plus impuissants encore que les hommes. Ou ils jouent les indifférents et se retirent au fond du ciel et ce sont des lâches. Ou ils s’intéressent aux hommes mais pour les pires raisons : leur ravir leurs femmes ou leurs biens (sous forme de sacrifices). Dans tous les cas, ils leur prennent tous leurs défauts et deviennent couards, hypocrites, vénaux… Bref, le peuple, s’il veut la paix, la justice et la fin de la démagogie ne doit compter que sur lui-même.

C’est en gros le thème de La Paix, mais à la différence des œuvres précédentes, Aristophane adopte, pour l’exprimer, un ton moins virulent, plus poétique, plus fantaisiste que dans Les Acharniens, Les Cavaliers ou Les Babyloniens. La Paix, avec Les Oiseaux, sont deux œuvres féeriques, on pourrait même dire, deux œuvres utopiques d’Aristophane. Les êtres y évoluent entre ciel et terre sans contraintes : Trygée, le vigneron de La Paix, monte au ciel sur un bousier volant pour en redescendre… à pied ; les personnages des Oiseaux s’installent, entre ciel et terre, dans une cité de nuages : Coucouville-sur-Nuées. Là-haut, le monde laid, banal, quotidien, a disparu : dans la cité peuplée d’oiseaux, plus de guerre, d’impôts, de tribunaux et, surtout, plus de généraux, de magistrats, de faux prophètes, de prêtres, de marchands, de mauvais poètes… Cette dernière engeance semble avoir particulièrement agacé Aristophane qui montre que les meilleurs poètes lyriques sont encore… les oiseaux ! Bref, Trygée, le vigneron de La Päix, dans sa maison devenue un havre d’abondance et de plaisirs, ou les personnages des Oiseaux dans leur cité de nuages , ont trouvé la Paix, grâce à un subterfuge sur lequel personne ne pouvait s’abuser mais dont le symbole était clair : la paix ne s’obtient que par l’union de tous et l’effort de quelques uns pour entraîner les autres.

Ni les dieux ni les chefs ni aucun de ceux dont c’était le devoir de le faire n’ont mis la main à la pâte : l’impulsion, la réflexion, l’effort sont venus de l’homme seul, du simple citoyen, du vigneron Trygée. Oui, le peuple, s’il veut la paix, ne doit compter que sur lui-même et n’est-ce pas un miracle, de la part d’Aristophane, d’avoir su, sur un mode merveilleux et féerique qui rappelle l’univers enchanté des premiers films de Méliès, faire contenir des vérités assez brutales pour aujourd’hui encore, réveiller les éternels, les sempiternels endormis ? S’ils se réveillent, et s’ils ouvrent les yeux, ils verront que de la paix découle l’abondance, et que de l’abondance naissent les chants et les jeux.

Telle est la devise d’Aristophane : paix, pain et… poésie.

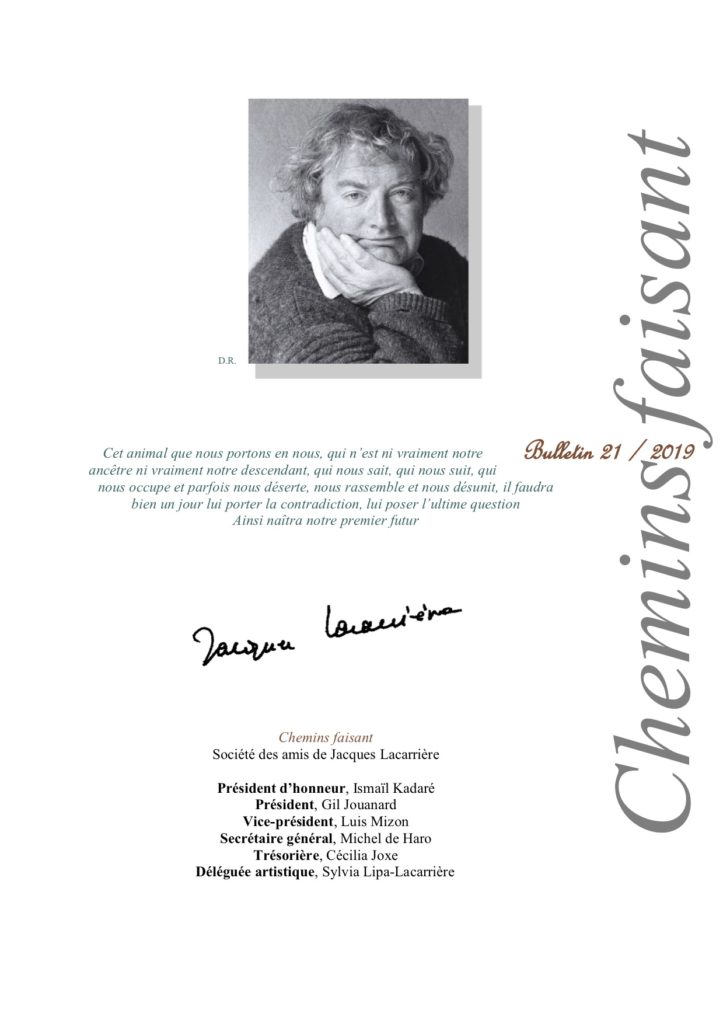

Jacques Lacarrière

Bref, février 62 ?