Par Jeanine Baude

(quelques notes autour de L’enfance, Le fleuve, Le poème)

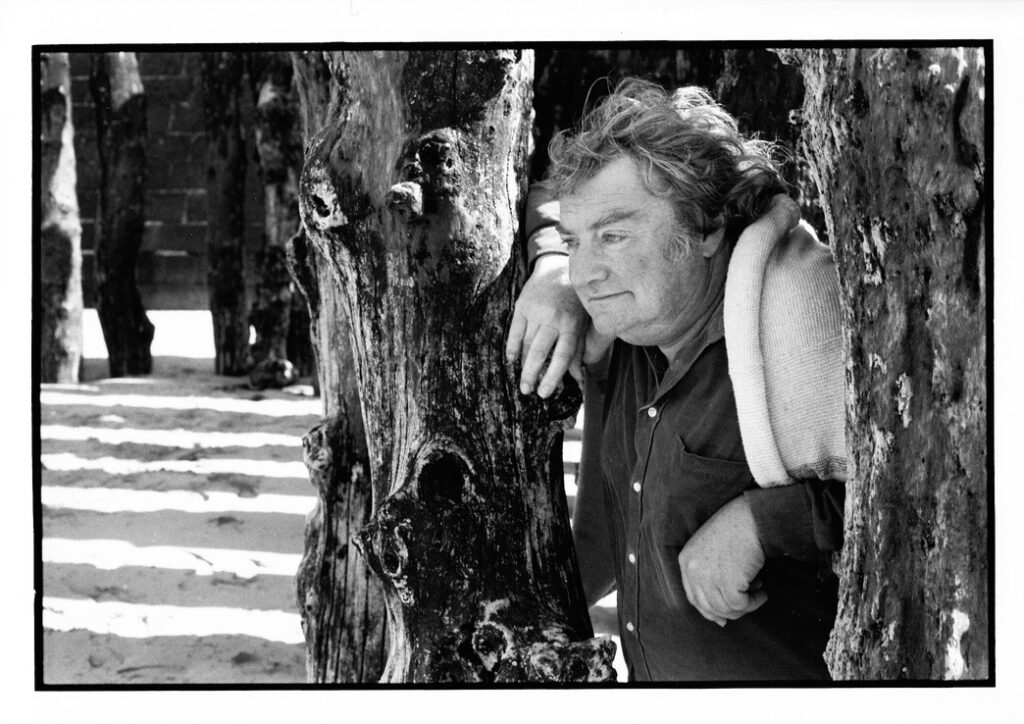

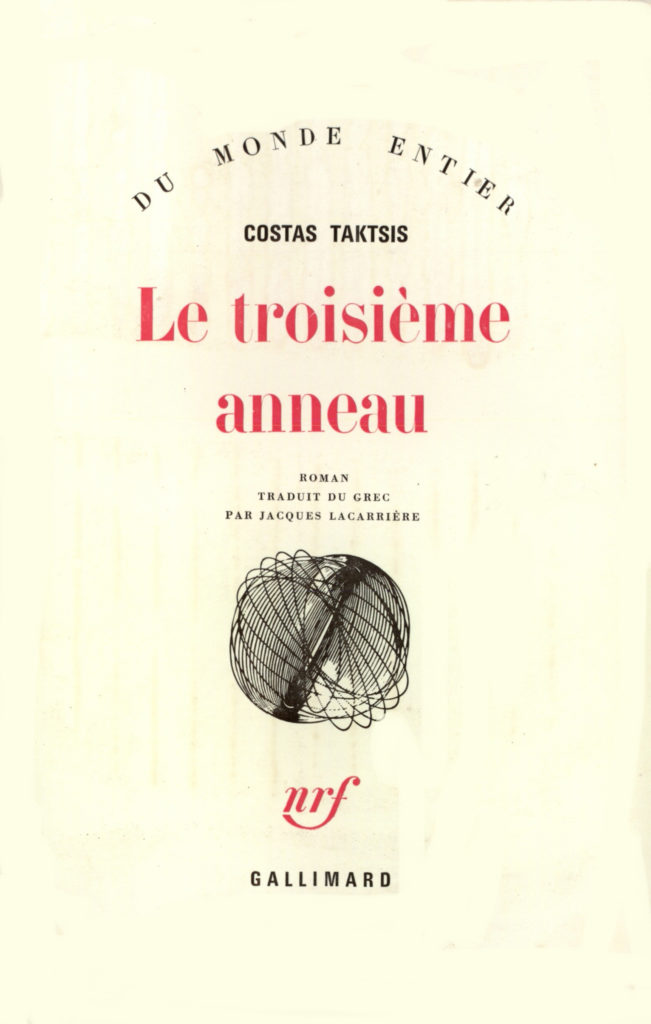

La poésie comme une manière d’être : d’habiter, de s’habiter écrivait Georges Perros, cela pourrait entamer à la lisière d’une écriture pleine et serrée, celle de Jacques Lacarrière, une ouverture vers le champ de tous les possibles, depuis cette expérience « initiale », cette implosion, puis explosion qui vient coucher le mot sur la page. Jean-Pierre Siméon l’exprime clairement dans sa préface aux œuvres poétiques complètes de Jacques Lacarrière

Le chemin d’écriture de Jacques Lacarrière (tout comme ses chemins de vie) se parcourt du silence au silence dans la globalité d’un tout que le regard cerne, que l’oreille écoute, et, si davantage de silence s’installe cela produit une écoute encore plus forte, perceptible par le tympan autant que par tous les pores de la peau : le moindre interstice de chair vibre, la moindre cellule que le sang irrigue reprend l’appel venu de ce vaste inconnu que l’auteur perçoit petit à petit, qui inaugure, tend le doigt de la main qui écrit, allonge le pas de la marche.

Marche pareille au parcours du fleuve, (on pourrait écrire « le fleuve primordial ») le geste d’écriture remontant le courant, les deux s’unissant (on pourrait écrire les dieux s’unissant) justement, dans cette circularité qui les fait naître par leurs mouvements et leurs tensions.

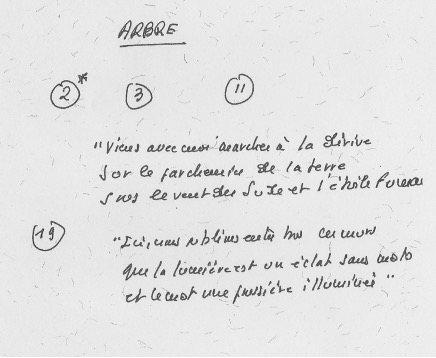

Il y a parfois des fleuves et des rivières qui disparaissent dans les sables et ressurgissent ailleurs, souvent sous un autre nom. C’est un peu le cas de ces poèmes….

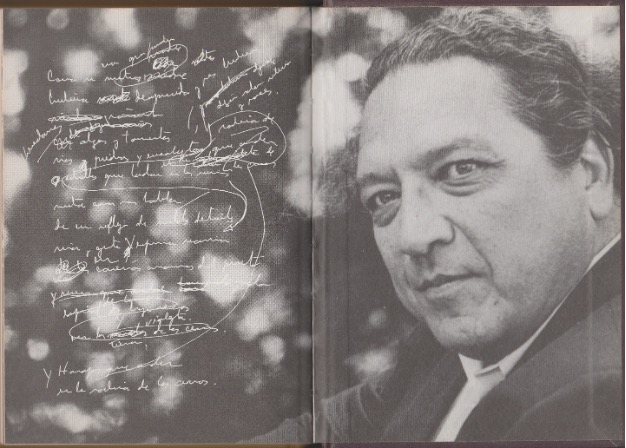

Répond Jacques Lacarrière à Jean-Marie Drot, à propos du recueil : À la tombée du bleu et plus loin, il cite Chirico, le peintre à qui le livre est dédié :

Il y a plus d’énigme dans l’ombre d’un homme qui marche au soleil que dans toutes les religions présentes, passées et futures.

On entre, on explore le nœud serré d’une œuvre capitale et légère à la fois, souveraine qui éveille tous nos sens et irise notre cerveau d’un alphabet secret qui s’y installe durablement.

L’enfance, la terre et le regard miroitent, se réfléchissent. La poésie échappe au temps, le sonde, l’écartèle, le déploie en myriade d’échos.

La poésie est le doigt solitaire effleurant l’extrême du futur, proclamant le demain fragile. Prescience plus que science. Surconscience plus que subconscience. […] La poésie est au début des choses, elle est explosion initiale. Elle est le souvenir des trois premières minutes du langage….

Ainsi le cercle et le souffle par lesquels les mots respirent, se dessinent à l’orée de la page, tremblent et se posent. Forêt de signes, écriture et mémoire, charges sonores du langage : Poésie. La langue comme matière vivante, sève vulnérable et résistante à la fois. Dans son total isolement, un mot ne peut être qu’une sonorité creuse mais relié aux autres, il devient cet élément d’une solidarité qui révèle tout son sens, lui donne une nouvelle naissance jusqu’à l’appareiller à son contraire, son inouï, quand un mot par la main du poète rencontre un autre mot pour la première fois. Expérience de la fécondation, mise au monde.

Donner vie, donner corps, donner sens aux chimères peut être aussi l’onction et la fonction de l’écriture.

Ainsi les hommes, ainsi les dieux : Comment nommer la nuit de l’Avant-Monde ?

Par l’attention augmentée, la confrontation, le regard incessant, à la fois pluriel et unique qui s’accorde aux minérales phalanges des fougères, aux durs remords des sigillaires, à tous les goudrons d’une mémoire enfouie. Ainsi, le poète assis derrière son bureau dans sa hune de Sacy, où l’on accède par une échelle de meunier. Tous les éblouissements de l’enfance revenus, assemblés ici face aux pins noirs d’Autriche que Jacques Lacarrière observe depuis sa fenêtre et qui renforcent les oliviers de Grèce, les galets de Patmos brillant entre les branches, la presqu’île de l’Athos soulignant les contreforts des collines, la cour étroite entre les bâtiments de pierre. Le poète écrivant, la pupille colorée de toutes ces résonnances plastiques, sonores. Sa vision se perforant, s’allongeant depuis le chemin qu’il aperçoit contre la vitre et qui conduit au Val-du-Puits mais pas seulement, pas exactement, il creuse non seulement cette terre de Bourgogne mais aussi celle de la Grèce. Il creuse tous les chemins : il mène au bout du monde. Il fait trace dans le mouvement mitoyen des écrits passés et futurs, de : Chemin faisant, le livre de la re-connaissance de ce pays d’enfrance, après l’épopée grecque, au : Pays sous l’écorce, à La poussière du monde jusqu’aux poèmes inachevés de La ronce ou du Secret des fougères.

Ainsi ouvrir et fermer, ainsi honorer une parole : celle de Jacques Lacarrière en l’écoutant vibrer comme tinte l’eau sur la pierre, se froisse la rosée sur la feuille, sous les mains d’un poète, Jardinier des nuages :

Mes mots. Mes mots évaporés aux lèvres des nuages. Mes mots, buée du langage. Je ne suis qu’embrun d’aile.

Les mots de celui qui, enfant, jouait dans les paupières du ciel, et qui n’a eu de cesse de continuer à nous enchanter, même s’il était parfaitement conscient de toutes les misères et de toutes les erreurs de notre monde :

Puisqu’en temps de manque, le poète seul est là pour nommer ce qui manque.

Jeanine Baude