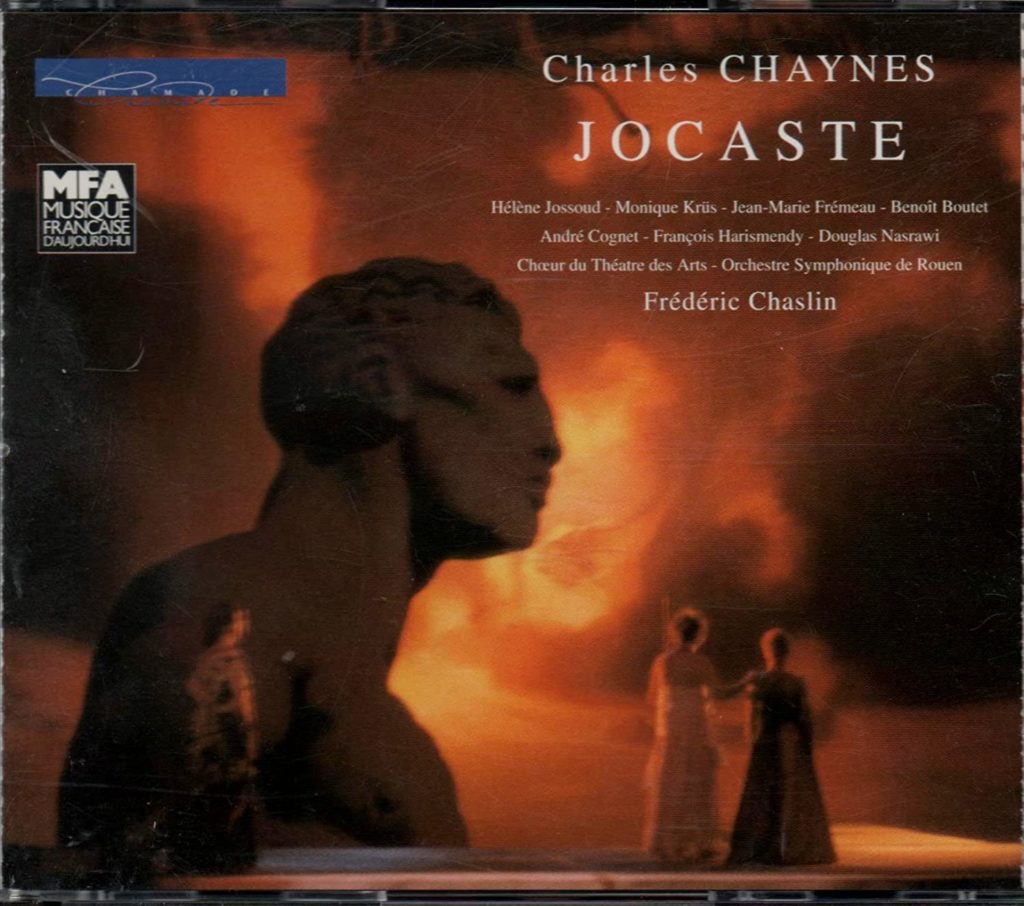

Charles CHAYNES

A propos de Jocaste Plus on réfléchit sur Jocaste et plus s’intensifient les ombres - ou si l’on veut les blancs - que la légende a laissée sur son compte. Pourquoi, dans les œuvres classiques, cette résignation devant un sort immérité ? Pourquoi cet abandon aux forces obscures des oracles ? Avec Euripide, un refus, en partie conscient, en partie inconscient dresse Jocaste contre l’absurdité des décisions divines. Mais Euripide ne pouvait aller au-delà - dans la révolte de Jocaste - sans la faire entrer à son tour dans le sacrilège. Pour ma part, et tout en tenant compte des données de la légende traditionnelle, j’ai voulu aller encore plus loin, déborder le cadre de la Grèce antique et parler, à travers Jocaste, de toutes les femmes humiliées, méprisées, ignorées, victimes de la folie et de l’égoïsme des hommes. C’est pourquoi le chœur - constitué de femmes proches de Jocaste, si proches que mon souhait serait qu’elles en soient autant de doubles, de sosies vivants - retrace la longue lignée des femmes victimes des dieux, des hommes et des oracles, des femmes immolées sur l’autel du pouvoir ou de la richesse. « Ce qui est fascinant, ce n’est pas l’agréable, c’est l’insondable » écrivait Ludovic Janvier, à propos du personnage d’Erzebet. Bien qu’aux antipodes d’Erzebet, Jocaste répond elle aussi à cette image, promise malgré elle à l’inceste par l’arbitraire inhumain des oracles. J'en ai fait le contraire d’une femme résignée, j’en ai fait une femme, une mère, une épouse et une reine lucides et surtout capables de percevoir d’emblée ce que les hommes ne voient jamais, aveuglés qu’ils sont par le vertige du pouvoir. Le texte de cet opéra se veut un affranchissement, une libération de la Jocaste traditionnelle et j’ai tenté, ici, de faire sortir de la nuit sans fin promise par l’oracle une reine lucide qui se voulut d’abord femme et mère. Jacques Lacarrière.

Opéra en trois Actes sur un livret de Jacques Lacarrière

Jocaste – Hélène Jossoud

Antigone – Monique Krüs

Œdipe – Jean-Marie Frémeau

Polynice – Benoît Boutet

Étéocle – André Cognet

Créon – François Harismendy

Le Messager – Douglas Nasrawi

Chœur du Théâtre des Arts

Orchestre Symphonique de Rouen

Direction Frédéric CHASLIN

Directeur artistique de l’enregistrement : Daniel Zalay

Prise de son : Didier Gervais, assisté de Solène Chevassus

Enregistrement public réalisé par Radio-France au Théâtre des Arts de Rouen les 5 et 7 novembre 1993

Mise en scène : Marc Adam – Décors et costumes : Johannes Leiacker

Photos recto et livret : Daniel Huray – Ville de Rouen