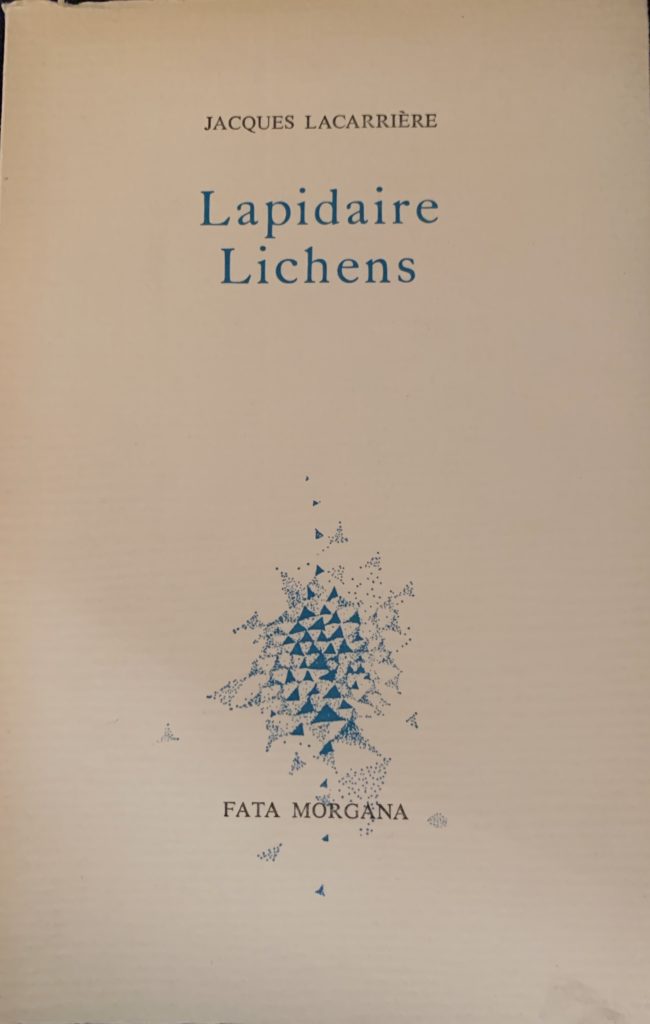

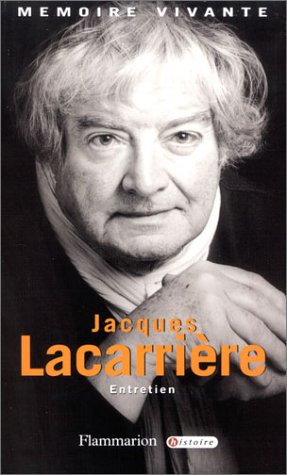

Le compositeur Michel Sendrez a écrit une musique sur un choix de poèmes de Jacques Lacarrière extraits de son recueil » Lapidaire ». Ces poèmes étaient également traduits en basque. Ce concert eut lieu le vendredi 27 avril 2007, en l’église de Saint-Jean-de Luz.

Lapidaire

pour soprano, ténor, basse et orchestre

Poèmes extraits du recueil Lapidaire de Jacques Lacarrière

Le Lapidaire : « au Moyen-Âge, poésie didactique traitant des propriétés des pierres précieuses. »

La pierre, précieuse ou non, réceptacle d’une mémoire sans âge dans laquelle nous projetons une multitude de sensations, nous renvoie à une conscience d’être dans le rapport entre le temps du monde et celui de l’expérience humaine, succession d’instants éternellement recommencée.

La musique, que je voudrais avant tout émouvante, conjugue ces deux idées du temps. Absence de toute tentative de narration, de tout discours psychologique, de tout regard sur soi, mais prolifération d’incises, de rythmes, d’intervalles porteurs de sens, de modes à modulation continue, de contractions et dilatations de la pulsation, d’agrégations sonores libérées de toute référence à une technique rédactionnelle précise, formant une complexité évoquant celle du monde minéral.

La voix, par ses métamorphoses, creuse des glyphes dans le tissu orchestral, la récitante nous fait, quant à elle, vivre l’immense poésie de ces textes.

Le recueil de poèmes, Lapidaire, de Jacques Lacarrière, a cette faculté extraordinaire de nous donner l’illusion de participer de la nature dans sa globalité, en nous faisant découvrir comment les pierres portent les stigmates d’un temps cosmique, les signes de l’histoire du monde. Lente transformation géologique, avec ses secousses, ses déchirements, ses violences et ses beautés toujours renouvelées, de la gangue au cristal, de l’amorphe à la perfection géométrique, des ténèbres à la lumière, de l’opaque au diaphane, image grandiose, patiente, terrifiante ou réconfortante, d’une téléologie peut-être lumineuse.

Ecrite pour la tessiture hors du commun d’une basse-sopraniste, cette œuvre peut aussi être exécutée par un soprano dramatique, un ténor lyrique et une basse, les trois voix se répartissant la partie vocale d’origine.

Michel Sendrez

HERCYNITE

J’aime ton mot de nuit et ton nom

d’avant l’homme quand, infante, la terre

s’apprêta aux sacres des volcans.

Pavane des soleils. Cantates des calcaires.

En toi dort et attend, chrysalide, le temps.

TANTALITE

II te fallait ce nom de nuit, ce nom primal

et ce geste au désir des cristaux.

Ce nom qui dit la faim figée des gemmes.

Et leur soif de lumière absente. De soleil

clos.

HEMATITE

Parcelle refroidie du premier monde.

Pupille de l’ancien des siècles.

Détient, retient toujours en elle

le ciel noir d’avant la création du jour.

RUTILE

Sang séché. Fièvre figée du feu.

Gisant des clairs filons où ton destin

s’éploie.

Oui. Gisant aux mains jointes des ères.

Toi, le glas du soleil, le tocsin des

calcaires.

AMIANTE

Vestale des brasiers, amante des fournaises

tu rafraîchis le cœur des plus chaudes

étoiles,

vêture inadurante des âmes

où couvent encore les cendres des voyants.

AGATE

Sur les yeux clos des ères, les cernes de la

terre.

Remords du feu. Pleurs et fleurs des silices

aux

calices des laves. Méandres de la mémoire

éteinte des volcans. Ocelles. Ocelles irisés.

Du temps qui nous regarde.

HERTZINITA

Maite dut zure gau hitza

eta gizonaren aitzincko zure izena,

Lurra, infantes, sumeadietako

sakieetarako apailatu îenean.

Eguzkien pabana. Karehairien kantatak.

Krisalida bezala, zure baitan lo eta

aiduru dago, denbora

TANTALITEA

Oau izen hori behar zenuen, hastapeneko

izen hori

kristaien desioari geldirik doakion jestu

hori.

Harribitxien gose izoatua derasan izena.

Eta haien argigabearcn egarria. Eguzki

hetsiarena.

HEMATITEA

Lehen inunduaren lursail hoztua.

Mendeetako behialakoaren umezurtza

Edukitzen du, bsti bere baitan gordetzen,

Egunsentiaren aitzineko zeru beitza,

ERRUTILOA

Odol lehortua. Suaren sukar hormatua.

Zure halabeharra hedatuz doan

zain gardenetarik datza.

Bai, Aroîn esku bilduetaraino datza.

Zu, eguzkiaren hil zeinu, kareharrien

deiadar.

AMIANTOA

Su bizien zaindari aratza, labetegien

areorantea

freskatzen diizu izar beroenen bihotza,

arimcn bestimendu gar eta su gabekoa

zara,

non igarieen hautsak oraino kaldan baitira.

AGATA

Aroen begi hetsien gainean, lurraren

betondoak.

Suaren urrikiak. Laben suamuetan

mugerren negar eta lorsak.

Garmendien oroitinen itzaliaren

Inguru-minguruak.

Begi-orbanak.

Begi-orban hortzadartuak.

Behatzen gaituen denborarenak

Jacques Lacarrière