Par Lorand Gaspar, revue Alif n°8, 1976, p. 71-74.

Il y a une quinzaine d’année dans l’île de Patmos où, selon la tradition Saint-Jean l’évangéliste écrivit l’Apocalypse, on ne rencontrait guère d’étrangers. Plus exactement, on n’en rencontrait que deux ou trois fois par semaine, à heures fixes, quand les bateaux qui faisaient la croisière des îles, ancrés d’ailleurs au large du port bien trop petit pour les recevoir, déversaient leur troupeau de touristes aussitôt installé sur un troupeau de mulets, pour prendre d’assaut le monastère de Saint-Jean-le-Théologue. Ils repartaient quelques heures après, enrichis parfois de quelques coquillages ou de galets que leur réussissait à vendre Thanassis le marchand de glaces, qui les ameutait près du débarcadère autour de son chariot, en soufflant presqu’aussi fort que Josué, dans un énorme buccin.

C’est dans une taverne où je retrouvais chaque été ou automne quelques pécheurs, lannis, Spiros, Nicolas, Tsarandis, autour du même résiné, plongés dans leurs discussions interminables sur les mêmes riens éternels, que j’aperçus pour la première fois Jacques Lacarrière. Il était paisiblement installé devant un misso kilo de vin résiné dont il arrosait ses marides. Après avoir fait honneur aux petits poissons frits, je le vis se pencher sur un cahier d’écolier où il notait des choses mystérieuses. Un autre jour nous nous sommes retrouvés au petit matin, chacun devant un double métrio (café turc moyennement sucré), derrière les grilles du petit jardin de la douane, où le café de Vassilis avait ses trois tables extérieures et ses habitués. Jacques y travaillait chaque jour quelques heures à la fraîcheur du matin ; il traduisait les fables d’Esope. Depuis ce café matinal nous avons parcouru beaucoup de pistes non tracéesde la mer Egée, traînant dans les ports petits et grands, d’île nue en île nue, en lisant sur le vieux caïque du capétan Khristo des poèmes de Seferis longtemps avant leur publication en France :

« Mais que cherchent-elles nos âmes à voyager ainsi Sur des ponts de bateaux délabrés,

Entassées parmi des femmes blèmes et des enfants qui pleurent Que ne peuvent distraire ni les poissons volants

Ni les étoiles que les mâts désignent de leur pointe ?… »

Et nous goûtions autant l’ambiance des tavernes de Kalymnos, d’Arki ou de Perama que la solitude des rochers ou celle d’un monastère perdu dans la falaise. A moi qui ne connaissais à l’époque, de la Grèce, hors les débris d’une culture classique, que ses pécheurs, ses caïques et ses paysages sous-marins, il apprit à aimer son visage plus profond et plus vaste d’aujourd’hui avec sa culture et ses traditions formidablement vivaces où l’oeil et l’oreille attentive peuvent déceler sans cesse sous le changement une continuité sans faille de quatre millénaires. Et je ne connais pas d’autre exemple d’un peuple qui ait su garder dans sa trame vivante, à travers ses bouleversements historiques et ses visages successifs, si évidemment divers, sa substance et son esprit premiers.

Cette continuité, la constitution de cet amalgame inimitable où se fondent les couches successives de la grécité, plus que dans les ruines et dans la statuaire, plus que dans les hauts faits de l’histoire, est inscrite dans la langue, est construite, créée par la vivacité du commerce entre un peuple, sa langue et l’âpreté d’un pays de pierres, battu devents et d’embruns, brûlé de soleil. C’est la langue qui fait le lien entre ces ruines doriques, et celles des églises de Byzance, les statues peintes des Korès et les vierges des icônes, jusqu’aux chapelles et maisons blanches des îles aujourd’hui. La langue, qui est liaison chimique et ferment créateur, l’oreille attentive, saura en entendre le courant qui traverse les âges et les changements.

Georges Seferis a parlé de cela d’une manière émouvante à Stockholm : « Si je m’observe lisant dans Homère ces simples mots phaos iliou — je dis aujourd’hui : phos tou iliou — la lumière du soleil —, j’éprouve une familiarité qui s’apparente plutôt à une psyché collective qu’à un effort du savoir ». Car il s’agit bien de la même langue et dumême pays. « Une langue altérée, dit Seferis, par une évolution plusieurs fois millénaire, mais malgré tout fidèle à elle-même. Elle porte les empreintes de gestes et d’attitudes répétés à travers les âges jusqu’à nous et qui simplifient parfois d’une manière étonnante des problèmes d’interprétation, qui paraissent à d’autres bien difficiles. »

Les diverses Grèce, l’antique, la byzantine, la moderne, et j’en passe, n’existent d’une manière aussi distincte que dans la tête et dans les livres des spécialistes. « … l’âme d’un peuple ne se divise pas. Elle vit ou elle meurt » disait encore Seferis.

Et Lacarrière de remarquer : « Les hellénistes — comme leur nom l’indique — ne s’intéressent qu’aux Hellènes, pas aux Grecs. Ceux qui connaissent bien Héraclite ou Sophocle connaissent mal en générai — ou même ignorent totalement — les poètes mystiques byzantins. Et ceux qui connaissent bien les poètes mystiques byzantins connaissent mal ou pas du tout les rébétika, le Karaghioze, les poètes contemporains. Pourtant si l’on ne saisit pas le fil qui relie Eschyle à Seferis, Homère à Elytis, et Pindare à Ritsos (et qui intègre, sans heurt ni traumatismeculturel, les chants médiévaux de Digénis, L’Erotokritos de la Crète du XVIle siècle, les mémoires du général Makryannis et La femme de Zante de Solomos sans parler des kleftika ou des rizitika de Crète, ces chants dits « radicaux » parce qu’ils sont nés dans les villages situés au pied, « racines » des Monts Blancs) que saisit-on vraiment de la Grèce ? On étudie une culture arrêtée en son évolution, découpée en tranches historiques, une Grèce in vitro, qui révèle ainsi des phénomènes et des structures évidents (puisqu’on peut opérer sur elles comme en laboratoire) mais dont on oublie qu’après tout, certains d’entre elles vivent toujours, là où l’on n’aurait pas idée de les chercher ».

C’est justement en ces lieux que nous emmène Jacques Lacarrière. Sur tous ces sentiers que détruisent lorsqu’ils les croisent ou s’y engagent les bulldozers des circuits touristiques. Sentiers difficiles à apprivoiser et qui ne se laissent approcher que par les amoureux d’un pays, par les initiés. Initiés non pas à quelque mystère d’Eleusis, mais à la vie quotidienne d’un peuple et d’une terre, à ses sources.

Que cherchent ces millions de touristes qui parcourent intrépides le monde ? Il y aurait là des choses à apprendre sur l’angoisse et la solitude, l’ennui aussi de l’homme d’aujourd’hui. Que ce besoin de migrationsuperficielle, ce cinéma qu’on se fait soit finalement une bonne affaire commerciale cela du moins n’est pas douteux. Que cette exploitation finisse par abîmer, par dénaturer certains paysages et ceux qui les habitent, s’apparentant ainsi aux divers processus de pollution et de pillage qui dévastent la planète, est un fait.

Quand Hérodote revenait de ses voyages, à la foule des Athéniens assemblée sous les portiques de l’Agora, il racontait avec étonnement et respect qu’ailleurs des hommes vivaient différemment, avaient d’autres coutumes, pensaient et parlaient autrement. Première relativité ethnologique, première possibilité de rapprochement entre peuples. Américains, Allemands, Français qui voyagent par le monde, quelle connaissance ont-ils des autres peuples ? de leur culture vivante, de leurs coutumes, de leur histoire ? De leur langue et de leur littérature ? (Il faut dire qu’ils ne connaissent le plus souvent même pas les leurs). Tous ces gens voyagent, vont d’un parking à un autre, d’une réserve de soleil et de distraction à une autre. Distraction d’abord comme chez soi, à laquelle on mêle un peu d’épice exotique savamment dosée, aseptisée, inoffensive. Au Proche-Orient on leur offrira le café traditionnel sous une tente bédouine inhabitée, servi par des bédouins de circonstance ; en Grèce ils auront certes leur ration de ruines et de soleil, mais aussi des tavernes faussement populaires avec une musique et des danses habilementcolorées, édulcorées, immédiatement consommables.

Jacques Lacarrière nous montre qu’il y a une autre façon de voyager. Et combien on souhaiterait que ce fût celle de l’avenir ! Ce que les écologistes découvrent concernant la nature et les voies qu’ils montrent pour éviter la destruction, la stérilisation qui nous guettent, Lacarrière le fait pour le voyage, pour l’abord d’un pays et de son peuple.

Tout à l’heure j’ai parlé d’initiation en disant qu’il ne s’agissait pas de pénétrer quelque mystère. Peut-être que si. Car l’amour, en dépit des grandes découvertes de la biologie et de la psychologie, garde quelques-uns de ses mystères. Ces mystères dont sont dépourvus radicalement nos produits de consommation. Pour échapper au mystère nous avons décidé qu’aimer c’était consommer.

Pour connaître vraiment d’autres hommes et d’autres femmes, d’autres pays, d’autres cultures, il faut d’abord tomber amoureux. Puis aimer. Prendre les sentiers peu fréquentés. (Tant qu’il en reste). Aller vers une vie autre, apprendre son langage, partager ses joies, ses détresses. C’est là ce que nous suggère l’Eté Grec.

Lorand Gaspar, revue Alif n°8, 1976, p. 71-74.

Pour Lorand et les jours étésiens de Patmos

Ruelles des Cyclades : lignes de partage de la lumière sur la crête du jour et de la nuit. Comme une eau ruisselant vers le Levant et le Ponant des songes.

En Grèce, la lumière d’été est cortège embrasé du zénith, crissement d’ondes au coeur des paupières du temps. Immobile, elle veille, torride, sur le ciel comme l’ascète aride dans le blanc du désert…

Pour ce torrent sans lit

ce chant immobile de pierres

Pour cette douleur étroite

ce chemin de nul nerf

Pour ce feu austère dont nul arbre ne brûle

Pour cette flamme jamais née

qui charrie l’obscur de ma voix

Pour ton nom muet qui enchante mes oreilles

Pour ce qui me reste de fraîcheur

Pour ce repas de poussière

Pour cette eau qui monte

dans la clarté des pierres

Lorand Gaspar, Sol Absolu, extrait

Jacques Lacarrière et Lorand Gaspar s’étaient rencontrés en Grèce, à Patmos. Ils partagèrent l’amour de cette île dans les années 60.

Des années plus tard, heureux de se retrouver comme s’ils ne s’étaient jamais quittés. Découverte de la petite maison bleue et blanche de Lorand à Sidi Bou Saïd en Tunisie.

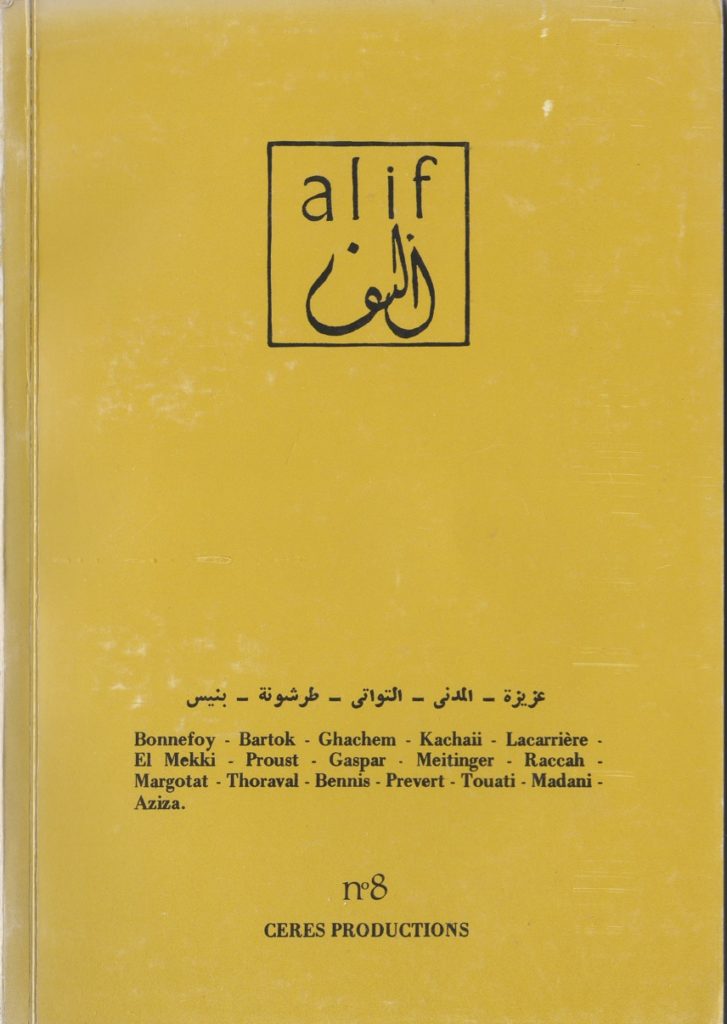

Lorand Gaspar exerçait la médecine à Tunis et il avait fondé avec sa compagne, Jacqueline Daoud, la revue »Alif », qui paraîtra de 1970 à 1982 à laquelle Jacques collabora pour quelques numéros.

Trois pays ont marqué la vie et l’oeuvre de Lorand Gaspar: la Grèce, la Palestine et la Tunisie. Poète, médecin, historien, photographe et traducteur français d’origine hongroise, Lorand Gaspar a vécu et exercé à Tunis de 1970 à 1995.

Il nous a quittés en octobre 2020 à Paris.