Hommage à Jacques Lacarrière lors de la clôture du café littéraire

Μονόγραμμα

La Voix au Chapitre

L’intégrale de l’émission La Voix au chapitre du 6 janvier 1975.

Jacques Lacarrière est sorti des sentiers battus pour traverser la France à pied, du nord au sud. Il relate cette expérience dans son livre «Chemin faisant… 1000 kilomètres à pied dans la France d’aujourd’hui»

Journaliste: Boris Acquadro et Catherine Charbon

Apostrophes 1988

Bernard PIVOT reçoit Jacques LACARRIERE le 7 février 1988 pour le livre « Les évangiles des quenouilles » qu’il a traduit en français moderne. Il évoque les traditions du Moyen Age, les recettes de bonne femme permettant de conjurer le mauvais sort, donnant des conseils de santé. Ce livre découle de la tradition orale, les femmes parlant entre elles à la veillée.

Et tu oses parler de solitude

de Elie Guillou

C’est un homme parmi les hommes, Un homme qui écrit, c’est à dire un homme qui écoute, Il est venu de loin pour écouter de près, de très près, ceux dont on parle de loin. Parce qu’ils sont loin de ceux qui ont la parole.

Editions La passe du vent

Signature à Paris :

Pour fêter avec les parisiens la sortie du livre « Et tu oses parler de solitude », une signature est organisée dimanche 27 Octobre 2019 de 15h à 19h à Avesta, un restaurant Kurde célèbre pour sa douceur. Ca sera l’occasion de trouver le livre sans avoir à le commander, de bavarder de manière informelle, de boire ensemble de petits thés noirs et de déguster des pâtisseries au miel.

Avesta, 15 rue d’Enghien, 75010 Paris.

Femmes de dictateurs

Quand madame Mao rencontre Eva Braun

De Florence M.-Forsythe et Carol-Ann Willering

Maison de l’Amérique Latine

Mardi 22 octobre à 20 heures

Cette représentation a lieu à l’invitation de l’association L’ Envers de Paris, en soirée préparatoire aux 49 èmes Journées de l’ECF (Ecole de la cause freudienne), Femmes en Psychanalyse Elle sera suivie d’une rencontre animée par les psychanalystes Francesca Biagi-Chai et Beatriz Gonzalez-Reno.

Aucune cité n’est la propriété d’un homme Hémon,

Antigone

« Le cri d’Antigone retentit toujours, dans toutes les langues, ce cri hante encore notre présent, fossile et vivant, séculaire et neuf.

… Et quand la raison d’Etat en personne se met à déraisonner, alors tout son sang lui dit : non. Un non qui dure toujours. Prononcé pour la première fois au printemps 442 av. J.C., il y a plus de 2 000 ans. Le problème, c’est que si les Antigone sont éternelles, les Créon le sont aussi. »

Jacques Lacarrière

« Femmes de théâtre, nous avons été confrontées, tout au long de notre parcours, à de multiples figures féminines de l’histoire du théâtre, depuis les textes de la Grèce antique jusqu’aux personnages du registre contemporain. Ce voyage dans les grands textes dramatiques s’accompagne forcément d’une traversée de la place de la femme dans l’Histoire et dans les différentes civilisations…

… Pour ce travail, nous avons donc voulu sortir des textes dramatiques et des rôles traditionnellement dévolues aux femmes au théâtre, et nous intéresser à des femmes ayant réellement existé, ayant tenu une place particulière dans l’Histoire et à leur donner véritablement la parole, en s’appuyant sur leurs écrits, correspondances, sur des témoignages, sur toutes sortes de documents historiques, etc. Notre démarche a été ensuite de nous approprier leur langage, leur logique, sans interprétation ni jugement, mais à la manière dont on procède au théâtre pour entrer dans la peau d’un personnage, comprendre son langage et sa logique personnelle, son « background », sa vision pour devenir, incarner ce personnage sur la scène.

… Pour le premier opus de cette série, nous nous sommes intéressées aux femmes de dictateurs… Comment devient-on femme de dictateur, quelle place on-t-elles dans le régime mis en place par leur mari, et comment le vivent-elles ? Jusqu’à quel point ces femmes sont-elles ou non complices de leurs époux et de leurs crimes ? » Il existe

une multitude de témoignages sur ces femmes qui, la plupart, ont vécu au 20ème siècle. » Et c’est sur le mode de l’humour que nous les avons abordées…

Avec Florence M.-Forsythe, Sylvia Lipa-Lacarrière et Laure Guizerix, comédiennes.

Maison de L’Amérique Latine, 217 boulevard Saint-Germain 75007

Trois Ménologues

Les Grecs aimaient particulièrement les formules brèves, les sentences et énigmes à caractère poétique et initiatique. Parménide, Héraclite, Pindare, Euripide, Ménandre furent maîtres en ce genre précurseur du haïku japonais.

Telle est la raison d’être de ces courts poèmes, surgis au cours de certaines heures en certains lieux de Grèce : célébrer l’alliance des mythes et du réel, de l’intemporel et du quotidien, en un mot les noces constantes

Postface de Jean-Pierre Siméon

Commentaire de Danielle Bassez

20 mai 2014 Cheyne éditeur

ISBN-13 : 978-2841161997

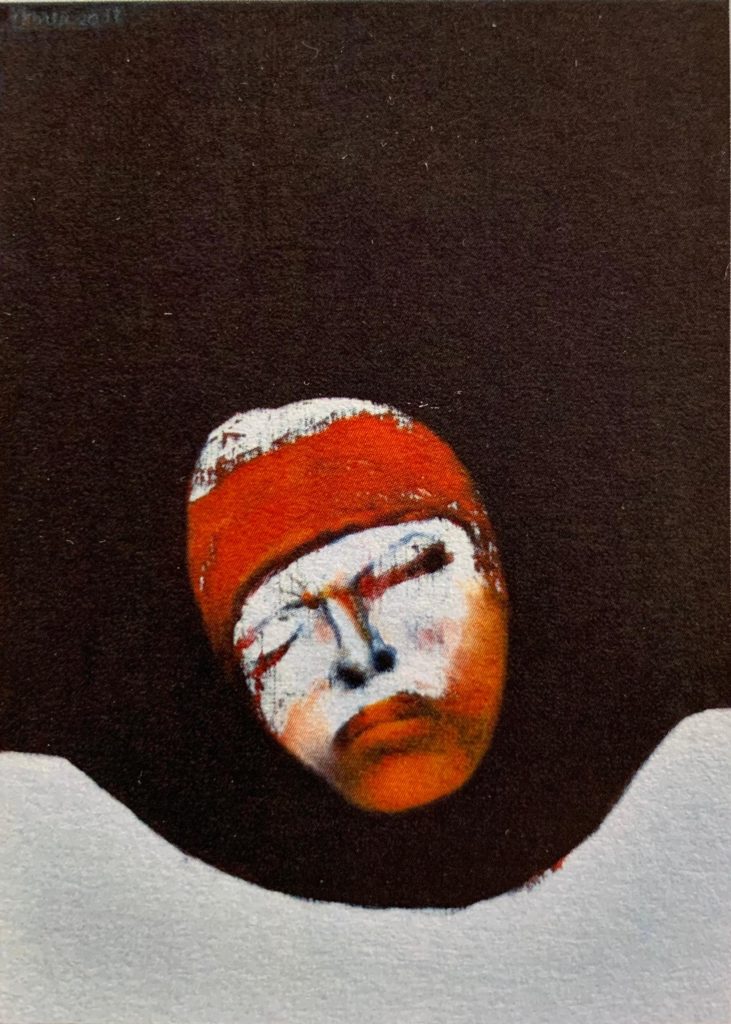

Exposition Ömer KALESI

La Braise d’Anatolie et des Balkans

Exposition du 19 septembre au 19 octobre 2019 Centre Culturel Anatolie

Dans le cadre de la semaine des cultures étrangères

Vernissage le jeudi 19 septembre 2019 à partir de 18 heures 30

L’artiste Ömer Kalesi naît en 1932 à Srbitsa Kicevo en Macédoine du Nord. Il est devenu peintre à l’Académie des Beaux-Arts d’Istanbul dans l’atelier de Bedri Rahmi Eyüboglu. Depuis plus de cinquante ans, il vit et travaille

a Paris.

«Jacques Lacarrière, dans sa comparaison entre l’ibérique de Picasso et la balkanité d’Omer Kalesi appuie sa thèse avec I ‘exemple de Goya et ses figures anonymes. Goya et Kalesi témoignent de manière différente le tragique de l’homme ibérique et balkanique. Il y a quelques temps, ayant peur d’être otage d’un panégyrique excessif, j’ai écrit que l’œuvre de Kalesi est balkanique autant que l’œuvre de Pablo Picasso est ibérique». Luan Starova (Les personnages d’Omer Kalesi ou I ‘espoir sauvé))

Soirée Jacques Lacarrière

Par Florence Marguier-Forsythe

Mercredi 25 septembre de 19 à 21 heures

Café de la Mairie place Saint-Sulpice, 75006 Paris

Sur les traces du poète, du voyageur, de l’arpenteur des chemins et des routes, du « demi-Grec », du compagnon d’errance qui nous fait partager sa connaissance du monde.

« Le Café de la Mairie nous reçoit au premier étage, en échange d’une consommation par personne. »

En compagnie des amis de Chemins faisant

L’ouvrage de Florence M.-Forsythe Jacques Lacarrière, Passeur pour notre temps sera mis en vente à l’occasion de cette soirée.

Nos peurs comme nos désirs dépendent très souvent de ce qui se passe en d’autres lieux du monde. En un mot, le centre de gravité de notre monde et de notre époque est instable. Il voyage lui aussi. Peut-on, de ce voyage, rendre compte uniquement avec des mots ?

J.L.